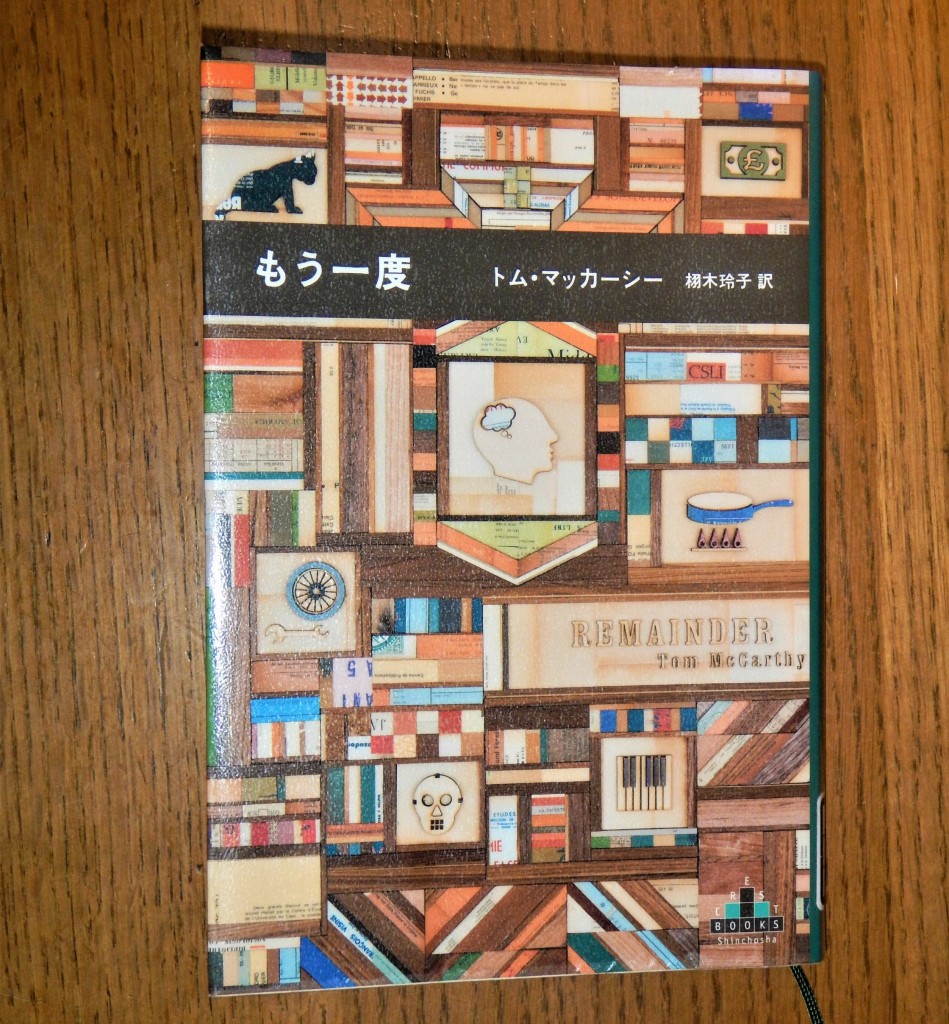

トム・マッカーシー 栩木玲子訳『もう一度』(新潮クレスト・ブック、2014年1月)

トム・マッカーシー 栩木玲子訳『もう一度』(新潮クレスト・ブック、2014年1月)

(小説と関係ないが、「栩」は「く」、くぬぎ/とち 栩栩然(くくぜん)とは、ふわふわするさま。飛ぶ羽のように自由で愉快なさま。栩木玲子は「とちぎれいこ」)

田舎にいると大きな本屋に行くことがほとんどない。図書館の中でなにかないかと探す。「新潮クレスト・ブック」シリーズは当たり外れが比較的少ないので、借りてきた。

「僕」は、詳細は全く語られていない大事故で九死に一生を得る。脳も損傷を受けリハビリでは脳にあらたな回路を作って機能回復に努める。リハビリのことも詳しくは書かれていないが、目の上に傷が残っただけで日常生活は不自由なく過ごせているようである。ただし、過去の記憶は消えた。しかし、これは記憶喪失ではなさそうで、小説から引用すると

<事故のあと、僕はすっかり記憶を失った。僕の記憶は鳩で、あの事故は大きな音のようなものだ。鳩たちは、音にびっくりして飛び去った。やがてパタパタと舞い戻ってきたときには力関係が変わり、かつては冴えない場所にいた鳩が、もうすこしいい場所におさまった。それらの記憶ははっきりしていたし、重要度も高い気がした。>

大事故について一切口にしないことで「示談(セツルメント)」が成立し「僕」は850万ポンドを手にする(約12億円)。僕の名前は最後まで出てこない。再編成された記憶をももとに、過去を取り戻すために、僕は無尽蔵とも言える金を使ってあることすることを思いつく。それはかつて住んでいた共同住宅スタイルの建物を探しだし、その周辺の生活そのものを取り戻すこと。生活そのものだから、そこには登場人物たちがいる。ピアニスト、バイク狂、郵便配達人、レバー夫人(いつもレバーを焼いていた)、アパート管理人、などなど。それらの人たちは僕の再編成の物語、―それは物理的に作り出される、ある限られた空間―に必要なのである。彼らを雇って、彼らはかつて僕が見て感じたことを演技で再現するのである。

不動産業者や開発業者は「僕」の意図を理解できなかった。出来合いのものを買うような要求ではなかったのだから。何にでも対応してくれる会社「タイム・コントロールUK」の有能な統合管理担当者、ナズが「僕」の意向をすべて理解してプロジェクトは進行する。ナズは30歳前のアジア系の若者。

「僕」の記憶にある建物とその周辺の全体像に相当するものを、ロンドンの地図から検索して、そして「僕」は候補地を自分の足で歩いて、ついにその建物が見つかる。350万ポンドで建物を買い取った。(ここまでが物語の1/3強)

記憶にある建物空間を作るために、インテリア・デザイナー、造園士、建築業者、電気技師、配管工を雇った。さらに、管理責任者に副管理責任者、運搬進行責任者に進行監督者。当時のヘアを再現するためにメーキャップ・アーティストなどなど。プロジェクトは進行する。

建造物は「僕」の記憶にあるとおりに作らなければならないので、壁のシミやヒビ、床のくすんだ色など、すべて再現しなければならない。一方、そこには暮らしている人たちの日常があるので、例えば、バイク狂は終日バイクのエンジを吹かして調子を見ているとか、ピアノ教師は時々間違えるのでそこの部分を繰り返し練習しているとか、そのようなことを演じる人たちの応募も同時に進行していた。プロの俳優も大勢応募してきたが「僕」の目にかなうのは普通の人たちであった。

このようにして、建造物もできあがり、そこで演じる人びともすべてそろって、いよいよ、本番となった。記憶を再現するのである。

再建された建物群の中で雇われた人たちは「僕」の指示に従って動く。細かいところまで寸分も違わないよう要求されている。レバー夫人はひたすらレバーを焼く。「僕」は、少し違うと感じる。匂いが違う。バイク狂はバイクに没頭しているが、それも要求されたことだけ。ピアノ教師のところに来る子どもは「僕」と目があい、少し怖がった様子を見せた。「僕」は、続けて、と言う。再演の1日が終わる。

再現された実物の建築群の中で再演されたかつての記憶にある人々の動きを見ていた「僕」は、それらと同じ模型を作って、その模型の中には「僕」も含めて、それら模型を上から見たいと思い、ナズにそれらを依頼し、それは実現する。「僕」は「僕」のいる模型を実物大の建物群の中にいて見る。

物語はここまでは、再現された建物は記憶の中にあったそれであったが、これ以降は現実にある風景を模型化しようとする。(小説の半分まで来た)

車のタイヤがおかしくなって「僕」は実際にタイヤを修理する工場に行き、3人の子ども(17歳から13歳まで)が働いているのを見て、これらの実物模型を作ることを思い立つ。そのあとたまたま遭遇した殺人現場も実物の模型を作ろうと思う。現実の模型化は殺人現場まで拡大していく。

再演するために鑑識の詳細な資料が必要。金に糸目をつけず、まっとうでない方法で鑑識資料を入手する。殺人現場の詳細が鑑識資料をもとに語られる。「僕」は殺される人になって演技する。現場を確保するためにかなりの金が要るが、そして演技する人々にも賃金が払われるが、それらは「示談」で得た大金から容易に出る。何度も同じことが繰り返される。そのたびに「僕」は銃で撃たれる。

「僕」のやっていることに背の低い議員が訊ねる。「君にとってこれまでの中で一番リアルなのはどれだった?」「僕」は一つずつ思い出しながら考える。

ロンドンの街中で両手を上に広げて通行人に小銭を無心したとき。そのときはすでに「示談」が成立していて大金が入っていたので、小銭などちっともほしくはなかった。両手を挙げている「僕」のまわりを何人もの人が通り過ぎていった。ほとんど誰も関心を向けずに。あのときだ、と思った。

(建物を再現してそこで再演するのは多分これが最後になりそうな気がするが)、次に再演されるのは銀行強盗。そのために、かつて現役でならし、いまは刑期を終え刑務所内で犯罪心理学の学位を取得した元強盗から話を聞く。銀行強盗がいかにしてなされるか、これだけで映画の一場面になりそうな話がしばらく続く。これまでと同様、銀行とそっくりの建物を作り、銀行員の役と強盗の役を演じる演者を雇い、何度も何度もリハーサルを繰り返す。

再演できるまでになり、「僕」はゆっくりと風呂の入り、考え事をするともなくしているとき、あることが突如ひらめく。啓示のようにそれはやってきた。直ちにナズに電話する。

「銀行も銀行員も本物を使う、強盗だけをわれわれが演じる」。ナズは言う「それは素晴らしい!」

二人の狂気が作り上げた計画とは、そしてその計画が実施されたときに起こったこととは。狂気は狂気のまま、最終場面に突入する。今までは演技だったのに、再演だったのに。

「訳者あとがき」の書き出しが以下である。

<なんと愉快痛快な物語である>

決してそうは思わなかった。記憶喪失の人が記憶を取り戻すための格闘でもなかった。

我が身とぴったりの、隙間なしの「現実感」への渇望。そのためにはあそこまで行くのかという、狂気の物語であった。