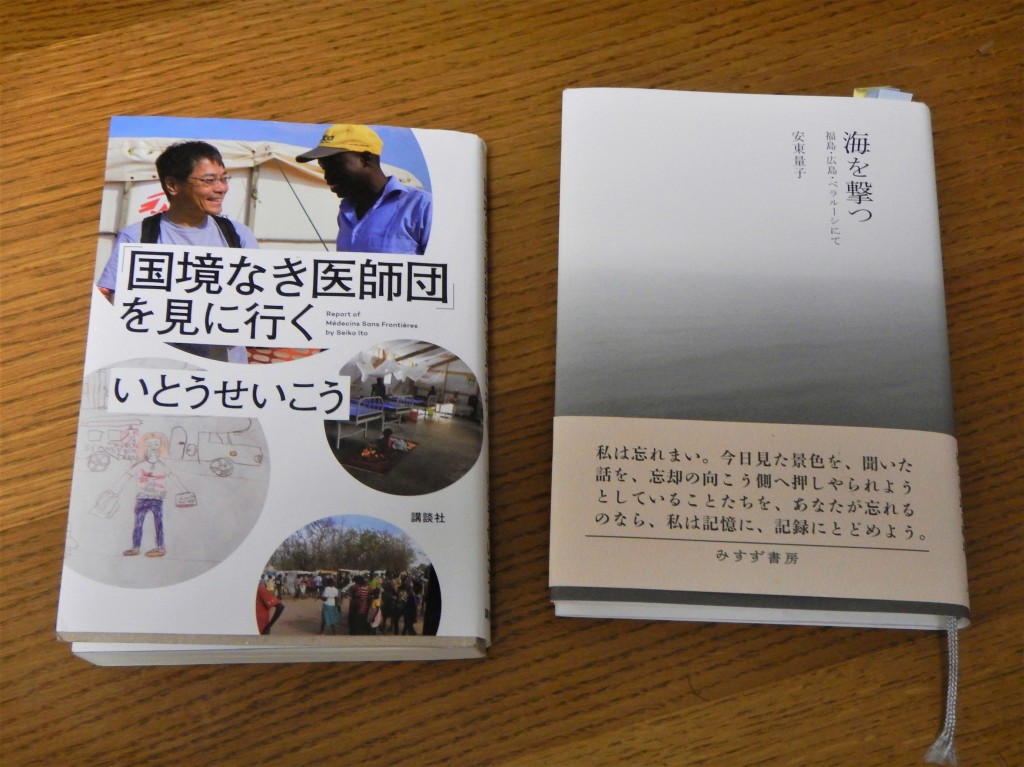

最近読んだ本を4冊、古いのやら新しいのやらまぜこぜで。いずれも心に深く残った。代替えのない読書体験、現実の世界よりも現地味が深かった読書体験。(写真にあるのは買った本、写っていないのは借りた本)

1. ソナーリ・デラニヤガラ著、佐藤澄子訳『波』(新潮クレストブック、2019年1月)https://www.shinchosha.co.jp/book/590156/

新潮社のサイトには「2004年のクリスマスの翌日、スリランカの南岸に滞在中の一家を巨大な津波が襲った。息子たちと夫と両親を失った経済学者の妻は絶望の淵に突き落とされる。家族の記憶に苛まれ、やがてその思い出が再起を支えた」とある。本の半分くらいは混乱のさなかにあり不安定で怒りと絶望と自分をさいなむ感情に翻弄されている様子が描かれている。

4年経っても5年経っても。いつになったら落ち着くのか、と気が遠くなるような読書体験をする。普通の状態に戻るなどなれないのだろうけれど、それがいつなのか、こちらはいつまで待たなければならないのか。読み進むのがつらくなるほどの長い時間が経っていく。起こったことを受け入れられるようになってきたのは、2011年のホエールウオッチングでシロナガスクジラを見たあたりから。それまで本当に徐々にではあったが回復の兆しはあった。2011年のところには東日本大震災のことにも言及されている。何人の人たちが著者と同じような経験をしたのか。

2. 安東量子『海を撃つ』(みすず書房、2019年2月)https://www.msz.co.jp/book/detail/08782.html

目次; 歌い忘れたレクイエム /一 あの日/二 広島、福島、チェルノブイリ/三 ジャック・ロシャール、あるいは、国際放射線防護委員会/四 アンヌマリーとアナスタシア/五 末続、測ること、暮らすこと/六 語られたこと、語られなかったこと/七 その町、その村、その人/八 ふたたび、末続/九 海を撃つ 参考文献/あとがきにかえて

著者はたまたま移り住んだ福島で原発事故に遭遇する。これからどう暮らしていけば良いのか、暮らし続けていこうと思っている人たちにどう関われば良いのか。福島で原発事故以来、ふるさとにとどまること、あるいは避難先からふるさとに帰ろうとしている人々に寄り添った一人の女性の静かな活動の記録である。

みんなことある毎に「寄り添う」と言う。誰もが多分そのときは本当にその気で言う。どれほど覚悟しなければならないことなのか、どれほど困難を伴うことなのか、どれほど勇気のいることなのか、よく分からずに、簡単に言う。「寄り添う」こととはどういうことをいうのかが、ここに示されている。

「放射線の危険性を説明に来る人が、その悲劇にも関わらず、元気に生気を得たように振る舞っている」ことに、著者がとても違和感を感じている記述があった。そこのことはとてもよく分かる。また、科学の言葉が届かないこと、それができる限界についても書かれているが、そのこともよく分かった。最後の章で本書のタイトル「海を撃つ」が明らかになる。

3. いとうせいこう『「国境なき医師団」を見に行く』(講談社、2017年9月) http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000190570

「見に行く」とタイトルにあるので、なんだか物見遊山のような感じがするが、決してそんな内容ではない。見に行くのがあの『想像ラジオ』のいとうせいこうで、見に行くところが「国境なき医師団」だから当然といえば当然だが。

著者は国境なき医師団(MSF)から受けた取材を逆手にとって取材したいと申し込む。OKがでて広報担当の谷口さん(女性)と、ハイチ、ギリシャ、フィリピン、ウガンダで活動しているMSFを取材する。本になる前はネットで連載されていたようで、書籍になってもその名残が残っていて、今飛行機の中にいるがいまから現地で見たこと知ったことをメモを見ながら思い出しながら書こう、というようなスタイルが時々出てくる。

MSFの日本事務局の谷口さんは「弊団」といい、「難民の方々」という。著者いとうせいこう(俺)は、前者の言い方を気に入り、後者の言い方に納得する。基本に流れているのは、人は完全に平等であらねばならないこと、そのために助け合うこと、その将来に希望を持つこと、どのような境涯にあっても尊厳は保たれなければならないこと、などなど。希望を捨てないで働いている人々がいることをしっかり覚えておかなければならないと思った

「国境なき医師団」には28ヶ国に事務局がある。世界各地での活動を企画・運営するために5つのオペレーションセンター(OC)がある。それらは、OCP、パリ。OCB、ブリュッセル。OCA、アムステルダム。OCG、ジュネーヴ。OCBA、バルセロナ である。以下、4つの地域で「俺」が見たMSFの活動など。

ハイチ編 2016年3月。

産科救急センター、コレラ緊急対策センター、性暴力被害者専門クリニック

ハイチが1804年、フランスに反旗を翻して独立を勝ち取った西半球で二番目の共和国だとは知らなかった。「黒人が自らの手で革命に成功していた」(引用)。2010年の大地震でコレラが蔓延した。2016年10月には大型ハリケーンに襲われ、甚大な被害を被った。MSFで働いている看護士に「俺」は、看護士からMSFの活動に参加しようと思ったいきさつを訊ねる。彼女は答える。MSFに参加するには看護士にならなければと思ったからだと。

ギリシャ編 2016年7月

VoV(暴力や拷問を受けた人びとを対象としたプロジェクト)、難民キャンプ

シリアからのヨーロッパを目指す難民がまず上陸するのがギリシャである。しかし、「難民はアフガニスタンからも来る。/アフリカ諸国からも来る。/イラクからもやってくる」

難民の治療には身体的なものだけでなく、心理的なものも不可欠である。ギリシャに至るまでの旅で受けた苦難から立ち直るためには。しかし、そこで必要なのは「同情」ではない。

フィリピン編 2016年11月

「リプロダクティブ・ヘルスに関わるミッション」。スラム地域でのMSFの活動。

「リプロダクティブ・ヘルス」の公式の訳語は「性と生殖に関する健康」となっているが、「俺」は実質は「女性を守るプロジェクト」だと理解している。スラムでの啓蒙教育などを見る。フィリピンのMSF の統括責任者の言葉を本文から引用。

「来年からは性暴力被害者への活動も始めます。つまりファミリープランニング、妊産婦ケア、性感染症対策、子宮頸癌の治療と予防、性暴力被害者支援という柱でやっていくことになる。ともかく必要な医療が受けられる状態にしなければいけんません。そしてスラムのたくさんお人が来てくれることが重要です。信頼されるということですから」

ウガンダ編 2017年4月

ウガンダの難民キャンプ(キャンプというより「居住地」だと書いてある)は南スーダンから逃れてくる人たち、「2017年9月末現在、南スーダンからの難民は200万人を超え、ウガンダの難民受け入れ数は100万人を超えたそうだ」(本書から引用)

MSFは水対策をはじめとして、コレラ対策、基礎医療、妊産婦ケア、小児医療、外来診察、入院治療、救急医療など。

「難民はただ逃げてきているわけでない。その間に身の毛もよだつような体験をし、多くの死者を見、金や土地を奪い取られ、男性女性を問わず性暴力被害にあっているのである」

4. ポール・オースター、柴田元幸訳『幻影の書』(新潮社、2008年10月)https://www.shinchosha.co.jp/book/245114/

大学で教えていたジンマー・ディヴィッドは妻と子ども二人を飛行機事故で一度に失う。死ぬことしか考えていなかった彼は、今はなき無声映画の喜劇役者ヘクター・マンの映画についての本を書くことでなんとか生き延びるすべを見つける。

亡くなって数十年が経っているのに、ヘクターはまだ生きていると見知らぬ女性(マルタ)から手紙が届く。彼は何かのいたずらだろうと放っておく。マルタがなぜヘクターに関することで手紙を書くことができたのか。ヘクターは自分が死んだらこれまでのフィルムはすべて焼却するようにと、彼と晩年をともにしているフリーダに託していた。ヘクターなぜ失踪し、なぜそれまで生き延びていたのか、ヘクターと一緒にいるフリーダとはどのような女性なのか。なぜ一緒にいることになったのか。

小説は1920年代のアメリカを舞台に進んでいく。ヘクター・マンの生涯が語られ、そのヘクター・マンが作った映画が語られる、重層的な物語になっている。ヘクター・マンの映画はすべて燃やされなければならなかった。そして。最後の破局的な結末。語り手、ジンマー・ディヴィット以外のすべて登場人物、ヘクター・マン、フリーダー・スペリング、マルタ(ジンマー・ディヴィッドの最後の恋人、わずか8日間の)が不慮の死を遂げ。あるいは殺人、あるいは自殺。最後の最後に、また、燃やされた映画は残っているのでないかと思わせるところで物語は終了した。

コメントしようと思っていたところ、大変なこと(追悼)が起こったようで、遅れて今頃のコメントに

なってしまった。

貴兄の読まれた四冊の本は覗いたこともなく、いずれに対しても知識がない。

貴兄の読書量の多さには感服する。

国境なき医師団には、今はやめてしまったが,かって微少額の寄付していたので

関心はないわけではない。

(イトーセイコーは想像ラジオを読んだだけ。)

私が最近読んでいるのは古い本が中心である。

古書店で購入したガルシア・マルケスの「100年の孤独」(日本語訳初版1972年)、荒唐無稽と思われる一族の物語で、ラテンアメリカ文学の代表作である。、

次いで、ベケットの「モロイ」(1969年日本語訳発行)、当時、

新本で購入し一寸覗いたきりで、読み直した。

結末もない、今読んでもよくわからない、不安に満ち満ちた作品であろうか。

両書とも人には薦める気はない。

最も最近は原民喜の「夏の花」である。

以前からしっかり読み直そうと思っており、

古書店に「定本原民喜全集」が5000円であったが、持ち合わせがなく翌々日買いに行ったら売り切れていた。

この際、読みたいと思っているだけでなく、読もうと、文庫本(岩波文庫「夏の花」2018年第11刷

)で購入した。ついでに岩波新書の梯久美子著「原民喜 死と愛の孤独の肖像」も購入した。

「夏の花」は凄惨さ、悲惨さ感情を込めて訴えるのではなく、

「私」が見た光景をそのまま書く、感情を抑えることにより訴える力がある。

どこを通って広島市内を脱出したのか広島市の地図を見て確認した。

小説を読んで地図で確認したのは「罪と罰」以来だ。

原爆関連小説の一つと考えていたが、それとはまた異なるものがある。

当然、この作品も古い、GHQの検閲の眼をのがれて三田文学に掲載されたのは1947年である。

振り返って、東日本大震災では遺体の話は出てこない。

メディアの配慮もあるのだろう。

浜には傷つき、衣類の剥がれた遺体が散乱していたことを想像しなければいけない。

人生の終局で何を読むか、

ダンテの神曲を考えている。

いや、読み直したい本もあるがきりがない。

、

、

ここに載せた4冊を読んだきっかけは以下の通り。

1.『波』

新聞の書評にあった。スマトラ沖の大津波のことだとあったので図書館から借りてきて読んだ。上にも書いたように、夫・子ども・両親を亡くした著者が、その悲しみから少し逃れられそうだと思えるまでの時間の長かったこと。読んでいてとてもつらかった。

2.『海を撃つ』

著者の「福島のエートス」活動は知っていたし、この本の編集者をよく知っていてその人の編集した本ならということもあって、買って読んだ。最近本を買って読むのはほとんどなくなっているのに、この本だけは買いたかった。

3.『「国境なき医師団」を見に行く』

「国境なき医師団」については、地元で主催している名田庄多聞の会で話を聞いたことがあり(実際に現地で活動された福井の女性医師)、それ以来少しだが毎月寄付していて、この本はたまたま、娘が買ってきたので読んだ。あたり!だった。

4.『幻影の書』

遅れてきたポール・オースター愛読者といったところ。何か本を読む間に、オースターも並行して読む、といった読み方をしている。一気に読むのも楽しいし、休み休み読むのも楽しい。