Web春秋に連載されていたのが書籍になった。連載時のタイトルは「存在と意味 -哲学探究2-」であったが、書籍のタイトルは一読者からの提案で「世界の独在論的存在構造」になった(ツイッターにそう書いてあった)。

Web春秋に連載されていたのが書籍になった。連載時のタイトルは「存在と意味 -哲学探究2-」であったが、書籍のタイトルは一読者からの提案で「世界の独在論的存在構造」になった(ツイッターにそう書いてあった)。

超一流の哲学者と思っている永井均(先生、氏、さん、など)をどう呼ぶのか、永井さんが一番落ち着き気持ちにぴったりの感じがするので以下では「永井さん」。

本になったことでWeb連載時と変わったことは、”連載したものに加筆訂正を加え、さらに終章を新たに書き下ろした”こと、それに、「付論 自我、真我、無我について」が加わったことである。「気づき(サティ、マインドフルネス)」はいかにして可能か」の副題をもつこの付論は、〈私〉についての永井哲学の概要になっている。概要はあくまで概要で概要を知ったところでなにになるものでもない。永井さんの哲学の面白さは個々の著述の中にこそある。

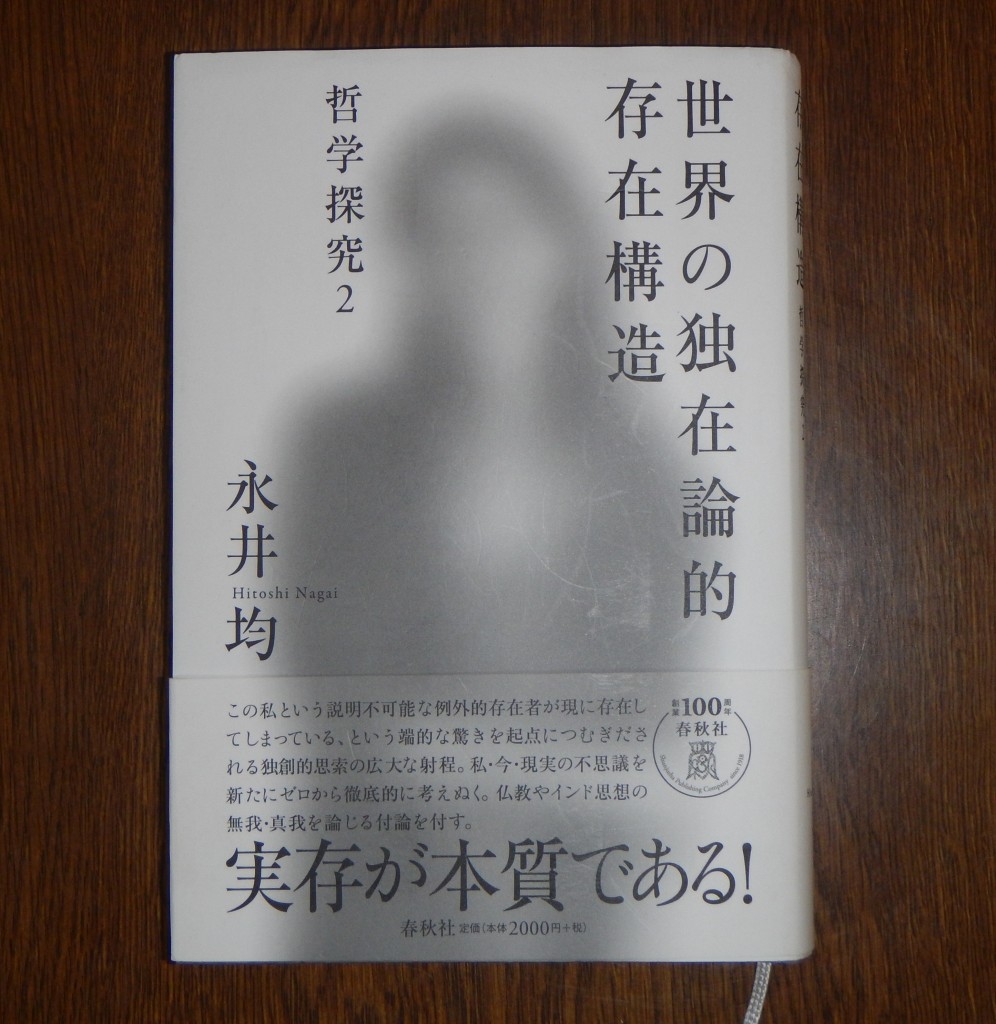

また、本になったのだからカバーや帯がある。カバーの写真はぼやけていて男か女かはっきりとはわからないが、ちょっと顔をかたむけて腕を前に回した、女性のように見える。〈私〉や〈今〉を理解した、ということをそもそもどう伝えたら良いかわからないからと言って、そのことと、写真がはっきりしないことを結びつけるのはナンセンスだろう。

帯の裏にはこう書かれている:

「これらの問題は、問違いなく実在するのだが、人類史において(私の知るかぎり)まだ一度も表立って徹底的に論じられたことがない。ともあれこういう問題が存在しており、そこからこういう思考の可能性が広がっているということを、可能なかぎり広範に、できるなら縦横無尽にと言えるほどに、書き残しておきたいと思う。「はじめに」より」

本書p188では:

「他にもいずれは論じたい問題は山積しており、しかもますます増加する傾向にあるので、たぶんほとんど論じられずに終わるであろう**。」

その注として

「** 本書が、ではなく、私の人生が、である。」

上の二つから、永井さんが生命あるものとしての生命の限界のことを考えておられるのかと思ったが、これは下司の勘ぐりだろうか。

定年間際ごろ、あるいはその数年前頃からだったろうか、永井さんが書かれるものに引かれ、最初はピンとこなかったがせっせと読んできた。永井さんがどこかで、哲学を学ぼうとする者は自分一人だけである程度(あるいはこれまでの哲学と同程度)のレベルまで行っていて初めて学ぶことが出来るというようなことを書かれていたが、そういうことから言えばHは最初から哲学を学ぶ資格がないことになる。

しかし、また、他のところでは、

「前には「素人の哲学ほど馬鹿馬鹿しいものはなく、玄人の哲学ほど無駄なものはない」というようなことを書いたが、それは両者を相手の側から見た場合の否定像であった。肯定像を語るなら、「素人の哲学は切実、玄人の哲学は見事」となるだろう。

素人の哲学の本質は問いの自立ではないだろうか。哲学の学習と独立に、自分自身が直接持った問いだけが哲学的に問うに値するものだ、と私は信じる。だから私は、哲学において「素人の優位」を確信している。素人がナマの問いを強く持ち続けるかぎり、玄人のどんな手練手管によっても本質的には答えられない残余が残り続けるだろう。どんな巧妙な玄人芸も素人哲学には勝てない。ソクラテス以来、哲学は本質的に問いの優位のもとにある営みだからである。

それと裏腹の関係にある素人哲学の致命的難点は、答えを性急に求めてしまうことだろう。とはいえ、それは当然のことだ。問いが真剣であればあるほど、議論のプロセスを楽しむなどという悠長なことをしていられるはずがないから。なんとか主義に帰依したり、自分でなんとか哲学を作ってしまったり、の陥穿に陥る。しかし、切実な問いを地道に、したがって悠長に、考えるなんてことが、どうしてできようか?」(永井均『哲学の賑やかな呟き』(2013年9月19日初版、ぷねうま舎)より引用)

-このあと、玄人哲学者のことが書かれているがそれは省略。

とすればHにも哲学に関われる資格が少しはあることになる。そこでHの問いとは何だったのか。

それは死ぬのは困る、ということだった。困るとは、Hが死んだあとも同じようにこの世が続いていることで、そこから取り残されるという無念さであった。せっかく生まれたのに死ぬなんて!これは哲学的問題というより人生論的問題で哲学的な問いとは多分言えないものなのだと思うが、気になるから放っておくわけにはいかなかった。

このことの解決に繋がったのが永井さんが言う〈私〉や〈今〉なのだが、〈私〉や〈今〉からHの問題の解決まではかなり長い道のりであった。

永井さんは小学校の低学年のとき、整列していて向こうにいるXX君が「私」ではなくて、なぜこの永井均が「私」なのか(「私」でなく「ぼく」だったかも知れない)と。きっととても奇妙な不思議な感じがしたのでないだろうか。なぜ自分を「私」などと感じられるだろうかと。

〈私〉の説明をしようとしているのだけれど、そんなことをして何になるのかという思いがあるが、それにもかかわらずなにか書きたいのは、やはり一番大きいのは直接永井さんの著作読んで欲しいということ(おもしろいこと間違いないので)、それに加え、Hの問題と〈私〉や〈今〉が繋がってなんとかHの”人生論的な問題”に明かりのようなものが見え始めた、そのことを残しておきたいからである。

〈今〉から始めた方がわかりやすいのでないかと思う。こんな例が示されている。(正確な引用ではない)

「今時計が3時を指している。だから、今3時なのか。そうではない。今は、もう間違いなくどんな理由かは言えない(原理的に言えない)けれど、ともかく今が「今」とわかるから、時計の指している3時が今の時刻だとわかるのだ。このようなことがなければ、時計の指している3時がいつの時刻なのかわからない」と。

〈私〉には以下のような”おもしろい”例がある。

ある人物が分裂する。二人はまったく同じ人物である。外から見てもまったく区別が付かない。しかし、一方は「私」で他方は「私」でないだろう。「私」とわかるのは、そのひとの属性によるのではない。記憶や生物的な特徴や様々な事象内容的な事柄とは独立に、ともかく、端的にわたしは「私」だとわかる。そのようなのを〈私〉と表記する。

〈私〉や〈今〉について、もっともっとちゃんと、それこそ永井さんの著作をほぼ100%引用しなければ、理解されず、誤解されるだろう。そういうことをやったあとで、〈私〉や〈今〉から普通の世界 (現にいまわれわれがいる共通の世界と思っているところ、思っていること) ができあがるまでの説明がまた延々と長く続くのである。

誰かが「私はあなたと違って・・・」と言えば、そこでの「私」は聞いている本人ではなく話している当人であることは、だれも分かる。「私」がいつも自分だけのことであるなら、大変である。また、日記に「今はとても苦しい」と書いてあれば、それはその当時の「今」であって、今の今ではないことも明白である。これが普通の世界。この普通の世界が〈私〉や〈今〉から構成されてくるのを説くのが「世界の独在論的存在構造」である。「独在論的」と間に入っているから、独在論に立てばということだが、Hにはそれはもう「世界の存在構造」そのもののように思える。以下に引用する目次からぼんやりと想像できないだろうか。

ここで本書の目次を:

はじめに

第1章 〈私〉の存在という問題の真の意味

第2章 デカルト的省察

〈私〉の存在は世界の内容にいかなる影響も与えない

唯物論的独我論をめぐる議論のつづき

前章の問いに答える

〈私〉は世界に実在する寄与成分ではない

欺く神、ふたたび

第3章 独在性の二つの顔

前章の「前章の問いに答える」の箇所への補足

独在性の二重性1 両方向からの説明

第4章 相対主義とルイス・キャロルのパラドックス

偶然性の二つの意味 同型の問題1-相対主義

同型の問題2-ルイス・キャロルのパラドクス

算5章 フィヒテの根源的洞察から「一方向性」へ

前章の補足 同型の問題3-フィヒテの根源的洞察

〈私〉と〈今〉を〈現実〉から峻別する 独在性の二重性2

〈経験的・超越論的〉二重体の真実- 一方向性へ

第6章 デカルトの二重の勝利

デカルト的コギトの二重性 一方向的存在者

第7章 ものごとの理解の基本形式とそれに反する世界のあり方

数多の独我論世界があり、なぜかそのうち一つが現実世界である

独在性-中心性と現実性の分離

現実性の概念化と累進構造

第8章 自己意識とは何か

ヨコ問題としての自己意識 一方向的受肉としての自己意識

第9章 いかにして〈私〉や〈今〉は世界に埋め込まれうるか

仲間の無さの仲間を作って自分をその一例とする

受肉の果たす役割 自由意志について

第10章 人計(ひとけい)から東洋の専制君主へ

自由意志(続き) 針と身体 東洋の専制君主

第11章 他者の問題

われわれのこの世界のあり方

のっぺりした(平板な)世界の構成における時間と言語

他者とは何か

第12章 唯物論的独我論者の苦境

唯物論的独我論者の問い

唯物論的独我論者は自分の信念を理性的に捨てることができるか

終章への展望

終 章 中心性と現実性の派生関係

東洋の専制君主と唯物論的独我論者の問いの意味をさらに考える

唯物論的独我論者の試みへの別種の疑念

これに関連するいくつかの重要な問題

超越論的観念論のヨコ問題バージョン

「私秘性」という概念に含まれている矛盾

最後に二つの蛇足

付 論 自我、真我、無我について

-「気づき(サティ、マインドフルネス)」はいかにして可能か

はじめに 仏教の無我説の無意味さ

無我説の真の意味 終わりに

これだけの章立て(1章から12章)、さらに終章と付論、そしてそれぞれの章での論点をみれば、これらを要約するなど愚かなこととしか思えない。第一哲学に要約などない。

本書の「はじめに」には以下のようにも書かれている。

<引用>

・・しかし、哲学に関心を持つ初心者にはこれとはまた違う問題があるようだ。

それは、哲学的議論においては、細部まで精確に読めていないと、つまり途中に一文たりとも意味のわからない文が含まれていたなら、何も理解できていないことになる、ということがわかっていないということである。理解できない文を飛ばして、自分に理解できる箇所を自分の勝手な理解でつなげて、勝手な解釈を作ってしまう人が非常に多い。これは見方を変えれば、そもそも(意見ではなく)議論を読むという問題意識がない、ということでもある。あらゆる部分を平板に意見が述べられているものとして読んでしまい、文相互の、段落相互の、章相互の論理的連関を読み取ろうとはしない、ということである。しかし、そのような読み方ができなければ哲学的議論を理解することはできない。したがって、理解できない文が一つもなくなるまで読み込むことは読むことの最低条件である。

と言ったついでに、もう一つ注文を。理解できたなら、あるいは理解しょうとしている途中でもそれと並行的に、この問題そのものを自分の頭で考え抜いていただきたい、と思う。私自身は最初からこの問いを考えており、この問いはたんに面白い哲学的問題の一つなどではなく哲学的問題とはじつはこれに尽きるといえるほどのものだと信じている。だれでも自然にそう思いそうなものなのに、だれもがこの間題が終わったところから出発していて、なぜかこの問いは問われてもいないようなのが不思議でならない。外国の流行=伝統にばかり右顧左晒していないで、まだあまり考えられていない(らしい)この問題を素手で考えてみてはどうだろうか。すべての問題はこの視点から新たに考えなおせるだろう。<引用終わり>

それで、永井さんのおかげでHの問題がどう落ち着いたか、一気にその結論だけを書きたい。

Hの、問題を抱えていた頃の世界観は、Hが生まれる前も生まれて生きているときも死んだあとも世界は時間が経過するだけで本質的には何も変わらず続いていく、そこにHがいるかいないかだけの違いしかない、あるいは、いてもいなくても同じ世界、そのような世界観だった。ごく普通の世界観、世界像である。自然科学が教える世界像はこれである。無機質の時間が流れ、そこにある人が登場したり、ある生物が登場したり、やがてそれらが死に、また次にある人が登場し、ある生物が登場し、これの繰り返し。

これだと、我が身の死の問題がうまくおさまらないのだ。「せっかく生まれたのに死ぬなんて、この死ぬHは死ねば世界から置き去りにされてしまう、困ったことだ」という問題。

〈私〉や〈今〉は、突然の結論になるけれど、そこから、そこで世界が開けるところ、Hが世界を開いている。”世界の開闢”。永井さんの哲学の誤用になっているかも知れないという思いは消えないが、しかし、このような世界観だと、H がいることといないこととは、上記の自然科学が教える世界観とは根本的に違っていて、世界から取り残されるとか云々は考える余地もないことになり(そういう視点を取り得ないことになり)、客観的な世界に、そこに、居させてもらっている、というような感じはまったく消えてしまう。つまり、生まれてくる場所が、世界がすでにあり、そこに生まれ、そして死んでいくということにならないのである。

読み終わって、本から出てきて、また普通の世界に戻ったが、世界が開闢する〈私〉や〈今〉に戻る方法(=本を読むこと)があると思うと、なんとなくゆったりできる。