なにかおもしろい小説を読みたくて、ノーベル文学賞受賞者一覧をウィキペディアでみる。年代ごとにずらりと並んでいる中から2010年代に絞って、受賞理由とジャンルからオルガ・トカルチュクを選ぶ。ポルトガルの女性作家である。

受賞理由「博学的な情熱によって、生き方としての越境を象徴する物語の想像力に対して」

ジャンル「小説、短編小説、詩、随筆、脚本」

県立図書館から『プラヴィエクとそのほかの時代』を借りてくる。1996年発表で、「本作によって作家としての地位を確立し、国外にも広くその名を知られるようになった」と帯にある。邦訳は2019年11月30日に松籟社から。

非常におもしろかった。読んでいて書き写したくなるところがいっぱいあった。受賞理由にあるように「博学的な情熱によって」、ある村の二つの家族を中心に、そこの、人間だけでなく動物も植物も無機的なものも、すべてが、対等に重層的に相互に関与しあって、それぞれの時間の中で語られる。

村の名前はプラヴィエク、二つの家族はニェビェスキ家とボスキ家、これら三つはそれぞれ「太古」、「天」、「神」を意味すると解説で知る。

プラヴィエクはポーランドのどこか国境近くにある架空の村。コガネムシの丘と呼ばれる小さい山がある。これは神が作られた山。店はない。南にイェシュコトレ。ここには領主ポピェルスキが住んでいる。教会や老人ホームや低い家がある。ここを守るのは守護天使ガブリエル。東には白い川が流れていて守護天使はウリエル。北西から黒い川が流れていて、白い川と黒い川が合流するとこに水車小屋があり製粉所がある。合流した川は「川」となって流れる。(白い川と黒い川と川は小説の中にゴチック体で出てくるので、まるで紙面を実際に流れている川のように見える)

西を守るのは守護天使ミハウ、牧草地と森があり街道沿いにはシナノキの並木道がある。北は守護天使ラファウ。北の西に都市のキェルツュ、東にタシュフ。

ミハウ(夫)とゲノヴェファ(妻)のところにロシア皇帝の兵二人がやってくるところから物語は始まる。1914年の夏であった。ミハウは兵として戦場にやられる。このときミハウのお腹には子がいた。子はミシャと名付けられる。

ミシャはボスキ家の息子パヴェウと結婚する。二つの家がこうして結びついて物語が展開する。

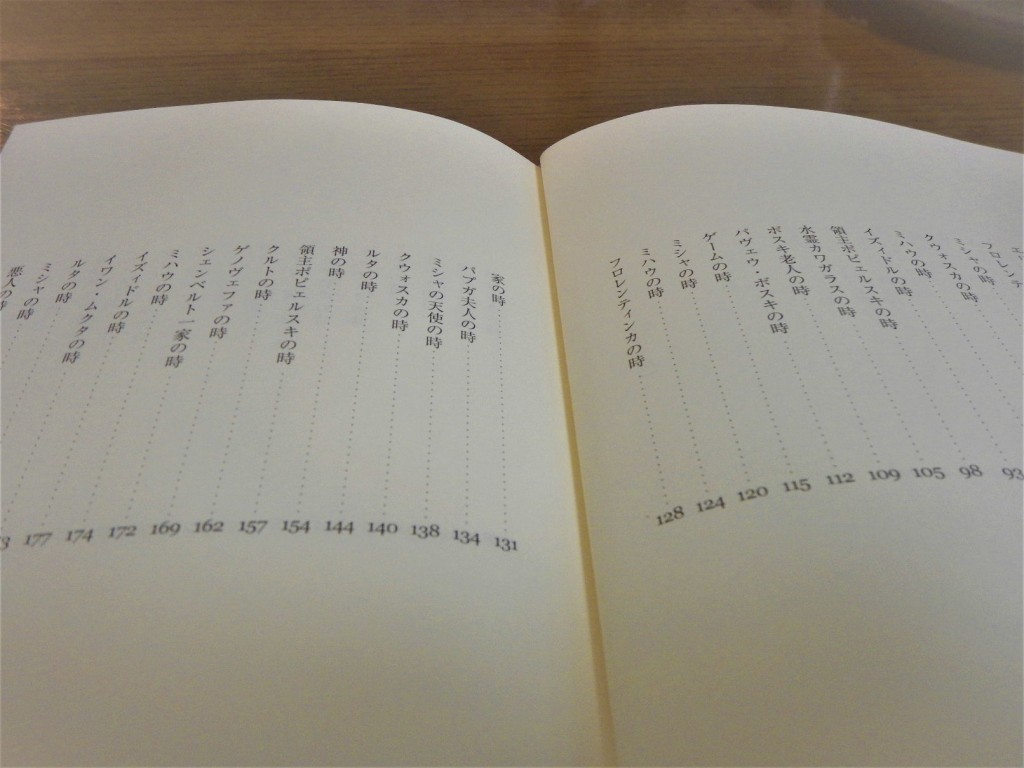

この小説は「○○の時」と題する短い章が84題あって、短いので数ページ、長いのでも10ページ程度。繰り返し出てくる名前もあるし、一度だけのもある。○○にはいるのはほとんどがプラヴィエクの人たちの名前だが、動物や植物や建物もはいることがある。「ラルカの時」(ラルカは犬の名前)とか、「家の時」とか「シナノキの時」とか、「ゲームの時」。

「○○の時」とは、○○が何を思い、何を考え、どのような言葉を発し、どう行動したか、その時の、それまでの○○の全体を語るために区切られた、その時間帯を指すが、それは○○が作った時間であると同時に、ほかの○○が作った時間がそのタイトルの○○に与えた影響全体の時間のことでもある。

ミハウ、ゲノヴェファ、その娘ミシャ、弟のイズィドル。かれは無垢の永遠の少年みたいである。子どもの頃ゲノヴェファから小さなコインをもらったクウォスカ、(“小さい穂”と言う意味、娼婦)、クウォスカの娘ルタ。イズィドルはクウォスカの娘ルタを生涯愛するが一緒になることはなかった。

その他、領主ポピェルスキや、ミシャの夫のパヴェウの友人で俗の権化みたいなウルレヤ(ルタと結婚する)、パヴェウの父で一生屋根を直し屋根で暮らしたボスキ老人など、魅力的な人物が多数登場する。

大部な本の中間あたりで1939年のポーランド侵攻があり、第二次世界大戦があり、このあたりは本の中で占めるページが少ないが、非常に悲惨な描写があった。

社会活動に熱心だった領主ポピェルスキは、戦後社会主義国家になったポーランドで土地を没収され没落するが、戦前から不思議なゲームに熱中し、戦後もそれに没頭する。

領主ポピェルスキは、このゲームを、プラヴィエクがドイツのポーランド侵攻で村が占領されたときから始めている。『Ignis fatuus, あるいはプレイヤーのためのインストラクション・ゲーム』という名の小冊子が出てくる。その中で世界の創造の記述があり、最初の世界創造から第八世界までが物語の進行に沿って順次出てくる。それら世界の展開を、物語の始まった1914年から、ドイツのポーランド侵攻、第二次世界大戦、戦後の社会主義国家、その後の1960年、70年、80年代までの社会の変遷のことと重ねて読むだけではあまりにも通俗すぎるだろう。神と真っ向から対峙している作家の、ある時代を(取り返しの付かない時間の舞台を)、生きた人々に対する理解と共感として読んだ。作家はときに神の視点となり、ときに創られた世界のとらわれの身となる。

「ゲームの時」と世界記述の通し番号との対応は下記の通りである。なお、本書の総ページ数は359ページである。最後の数値は本書全体の、最初のページからの位置づけである。この値は物語全体の進行の程度を示す。

「ゲームの時」p115,世界の創造。0.32

「領主ポピェルスキの時」p157,第二世界。0.43

「ゲームの時」p194,第三世界。0.54

「ゲームの時」p157,第四世界。0.61

「ゲームの時」p267,第五世界。0.74

「ゲームの時」p295,第六世界。0.82

「ゲームの時」p317,第七世界。0.88

「ゲームの時」p350,第八世界。0.97

最初の世界創造から第二、第三とすべて、その一部だけでも引用したいが、最初と最後の第八世界のところだけを引用する。

「ゲームの時」(p115~119)

「・・・・神はじぶんを名づけておらず、じぶんがいかなるものかも知らず、それでじぶん自身を知りたく思った。初めてじぶんを近くで見たとき、言葉が降りてきた。そして神には、知ることとは名づけることだと思われた。言葉は神の口からころがり出て、千の欠片に砕け散り、それらが世界の種になった。このとき以来、世界は育ち、神はそれらの欠片のなかに、まるで鏡に映るみたいに、映るようになった。神は世界にじぶんの反映を確かめれば確かめるほど、じぶんのことを多く知るようになり、よく知るようになり、これらの知識は神を富ませ、そして世界を富ませるようになった。・・・」

「ゲームの時」(p350~351)

「神は老いた。第八世界で、神はもはや老いていた。神の知恵は日ごと弱まり、もはや穴だらけだ。言葉は曖昧になった。世界も同様だった。それは知恵と言葉から生まれたのだから。空は乾いた樹のようにひび割れている。地はところどころ朽ち、いまや、人や獣の足元で崩れ落ちている。世界の端は擦り切れ、塵になりつつある。・・・・

「・・・「世界の創造からは、何も生まれなかった」神は考えた。「世界の創造からはなにも導かれない、なにも発展しない、なにもひろがらない、なにも変えない、まったくの無駄だった」・・・・」

最後に「○○の時」からをいくつかを引用して拙稿を終える。

「家の時」p131

「家の基礎は、完璧な四角に掘られていた。その側面は、世界の四方に合致している。ミハウ、パヴェウ・ボウス、それに職人たちが、最初に壁を石で積み上げた。これは家の土台。それから、木の梁を揚げた。地階が閉じられると、この場所は「家」と呼ばれはじめた。でも、屋根を作り、それを上部にかぶせて初めて、これは本当の意味での家になった。壁が空間の一部を閉じ込めて、そのときようやく家は存在し始めた。この閉じられた空間こそが、家の魂だから。」

「シナノキの時」p273

「シナノキは、ほかのすべての植物と同じく、永遠の夢に生きている。その起源があるのは、木の種の中。夢は成長しないし、木といっしょに発展しない。いつもそのまま。木は空間に囚われているが、時間には囚われない。永遠の夢が、木を時間から解き放つ。木の夢のなかに感情は生えない。動物の夢とはちがう。木の夢の中にイメージは生えない。人の夢とはちがう。・・・木が死ぬとき、意味も印象もないその夢は、ほかの木に受け継がれる。だから、木はぜったいに死なない。じぶんが存在することを知らない、だから木は、時間と死から自由なのだ。」

「クウォスカの時」p293

「プラヴィエクには、世界のあらゆるところとおなじく、物質がひとりでに生じる場所、勝手に無から生じる場所がある。それらはいつも現実のただのちいさな塊で、全体にとってまるで本質的でないが、だからこそ、世界の均衡をおびやかさない。」

「ラクカの時」p304

「動物の時間は、いつも現在である。・・・ラクカの考え方は、ミシャやそのほかの人間とは異なる。その意味で、ラクカとミシャのあいだには、ふかい谷がよこたわっている。考えるためには、時間を嚥下する必要がある。過去と、現在と、未来と、そのたえまない変化とをじぶんのものにする必要がある。時間は、ひとの思考の中で機能する。決して、外ではない。ところがラクカの、ちいさな犬の脳の中には、時間の流れをフィルターにかける、しわとか器官が存在しない。そういうわけで、ラクカは現在に生きている。・・・・ひとはじぶんの苦しみに、時間の手綱をつけている。ひとは過去の結果として苦しむ一方、苦しみを未来に拡張する。そうやって、絶望をじぶんでつくっている。ラクカの苦しみは、いま、ここだけ。・・・・

ラクカは世界のイメージのうえに生きている。ラクカはひとの思考がつくりだすイメージに参加している。・・・・感情を経験する能力に関して、ラクカもミシャも変わらない。動物の感情のほうが、思考がないぶん、純粋ですらある。ラクカは、神がいることを知っている。いつもその存在を感受している。たまさかの瞬間にしか感じない人間とはちがう。・・」

作家は犬やシナノキや家や水霊のなかに入っていき、それらの(かれらの)言葉で、それらの(かれらの)の世界を語る。本書で、柔軟で想像力をかき立てる開放感のあふれた世界像を楽しんだ。それらは一見アニミズムのように見えてそうではなく、時間や死や感情や魂や言葉にかんする、博識と哲学的洞察とによって初めてなされうるものであった。